防犯体験ミヤタメソッド

科学と協働による新しい防犯教育

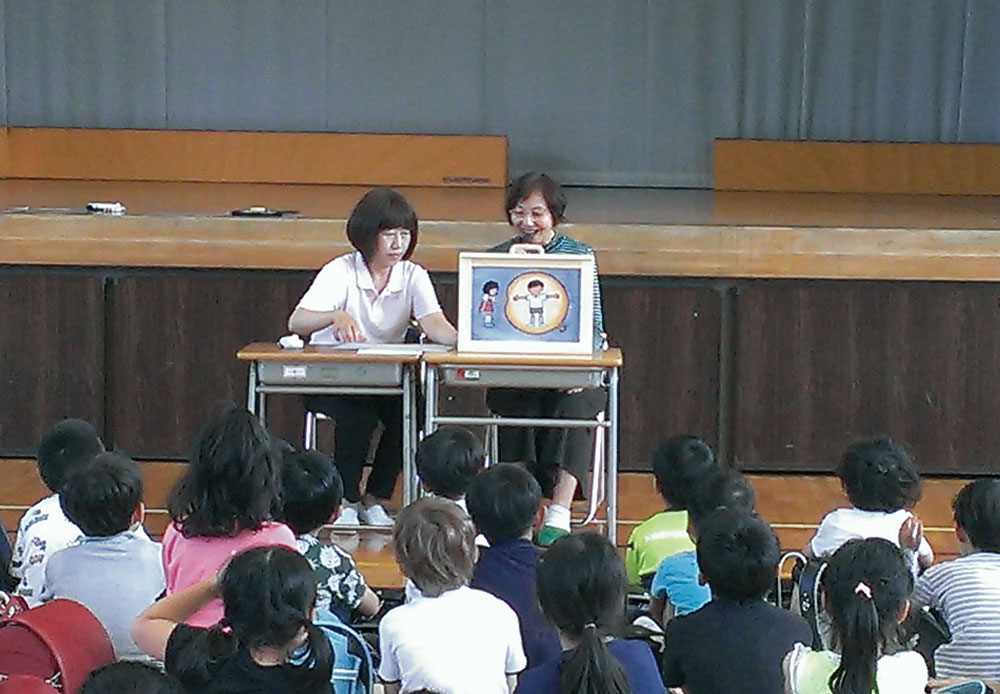

研究所では、通学路などでの誘拐などの犯罪に対する防犯力を育成するために、子どもが自分の命を守る知識と行動を学ぶ授業を行っています。

研究所では、小・中・高校生を対象に、犯罪や犯罪の前兆的事案への遭遇状況を調べるために全国調査を実施しました。2010年の調査結果では、声かけ、凝視、つきまとい、追いかけなどの行為を経験した小学生はおよそ15%でした。そのうち、防犯ブザーを鳴らしたのは0.9%、こども110の家に駆け込んだのは1.9%。およそ18%は、「何ら対応することができなかった」と回答しました。家庭や学校などでは、犯罪に巻き込まれそうな緊急時、子どもに大きな声をあげたり、防犯ブザーを鳴らして人に伝えるように教えますが、実際にはなかなか難しいということがわかります。こうしたことから、緊急時の対応を学ぶ学習は知識を学ぶにとどまらず、それを行動化できることが大事です。方法としては体験学習が適しています。

文部科学省に選定された教材

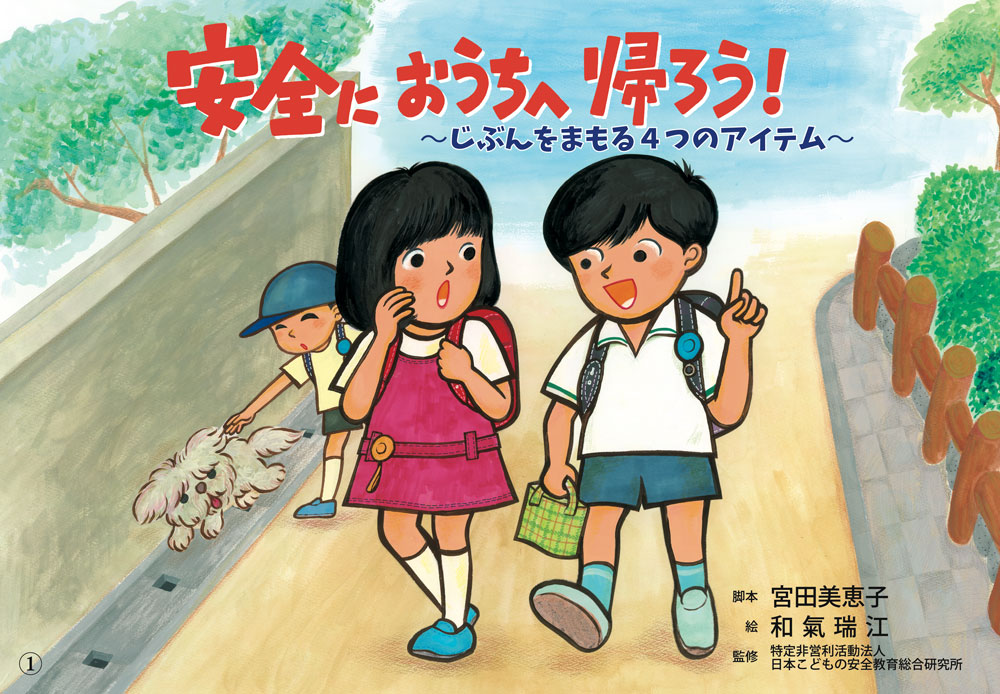

この授業では教材として紙芝居「安全におうちへ帰ろう!じぶんをまもる4つのアイテム」を用います。この防犯教育紙芝居は、2017年文部科学省の選定図書に認定されました。

内容はストーリーの面白さばかりでなく、科学的根拠に基づいた犯罪被害防止のポイントが凝縮されています。授業の導入のほか、その後の定期的な振り返り学習にも役立ちます。

ハイテク技術を駆使した高画質の映像に慣れた現代の子どもたちですが、かえってアナログな手法による素朴な絵の紙芝居は興味津々のようで、内容が印象深く残った、との感想が多く聞かれます。

プログラムの1つ「ノー・ランドセル」

プログラムの1つに、『ノー・ランドセル』があります。

これは、緊急時には大切なランドセルさえも手放し、身軽になって命を守る行動を学ぶプログラムです。ランドセルは教科書等を詰めた状態で3〜4㎏ほどあり、子どもが背負ったまま大人から逃れるのは大変です。それを手放すことで有利な行動ができるデータが得られたことからプログラムに加えました。『ノー・ランドセル』の指導は、この研究による数値を基に研究所が考案したものです。

プログラムは、「伝える力」(断る、叫ぶ、鳴らす)と「求める力」(駆けこむ・助けを求める)を高めるプログラムから成り、取り難い行動をやりやすく、取り易い行動はさらにやりやすくするよう指導します。

「地域安全文化創出型」 家庭・地域・学校が協働する教育

「防犯体験ミヤタメソッド」の特徴は、科学的根拠をふまえた教育プログラムであるばかりでなく、家庭・地域・学校が協働して子どもの防犯力育成を支援する点にあります。これを「地域安全文化創出型」と名付けました(MIYATA Mieko ©)。

科学と協働による新しい防犯教育をはじめませんか。